Inhaltsverzeichnis

1.

Römische Erziehung

und Bildung

1.1. Allgemeine

Informationen

1.2. Charakteristik

der römischen Erziehung

1.3. Schulische

Erziehung – historisch gesehen –

1.4. Ludus

(Elementarschule)

1.5.

Grammaticus (Literaturschule)

1.6.

Rhetorikschule (Redeschule)

2. Sport im antiken Pompeji (Rom)

3. Spiele im antiken Pompeji (Rom)

3.1. Verschiedene Arten der Spiele

3.1.1.

Die Gladiatorenspiele

3.1.2.

Tierhetzen (venationes)

3.1.3.

Naumachien

3.1.4.

Die Wagenrennen

3.2. Das Theaterspiel

3.3. Verschiedene Theaterinszenierungen

3.3.1.

Die Fabula Atellana

3.3.2.

Der Mimus

3.3.3.

Der Pantomimus

3.3.4.

Die römische Tragödie

3.3.5.

Die römische Komödie

4. Quellenverzeichnis

1.

Römische Erziehung

und Bildung

1.1. Allgemeine Informationen

In der

frühkindlichen Erziehung wurde der Mutter, der Amme, überhaupt der gesamten

Familie eine große Bedeutung zugeschrieben. Anhand dieser Bezugspersonen lernte

das Kind die Sitten, Bräuche und Normen der Gesellschaft, in der es aufwuchs,

kennen. Das Kind ahmte beobachtete Verhaltensweisen nach und gewöhnte sich mit

der Zeit an diese. Man kann unter zwei Erziehungsmaßnahmen unterscheiden: die

Eine, in der der Säugling von der Mutter gestillt wurde und bei ihr aufwuchs

und die Zweite, in der das Kind einer griechischen Magd oder einer Sklavin

übergeben wurde, die zu dieser Zeit auch Kinder hatte. Dies hatte natürlich den

Vorteil, dass das Kind zweisprachig aufwuchs und griechisch später nicht

nachlernen musste. Die weitere Erziehung der Kinder übernahm der Vater als „Familienoberhaupt“

kraft seiner väterlichen Vollzugsgewalt übernommen. Der Vater brachte seinem

Sohn allerhand Sportarten bei, wie Reiten und Fechten aber auch Faustkampf und

verschiedene Überlebenstechniken. Außerdem erzählte er seinem Kind von den

Taten und Sitten seiner Vorfahren.

1.2.

Charakteristik der römischen Erziehung

Erziehung und

Ausbildung dienten nicht nur der Wissensvermittlung, sondern auch der Betonung

ethischer Werte. Doch waren die Römer vor allem an der praktischen Seite des

vermittelten Wissens interessiert. Der Rechenunterricht stattete den Händler

und Kaufmann, aber auch den Landvermesser mit den für seinen Beruf nötigen Kenntnissen

aus. (Erziehung nach Vorbildern, die aus der eigenen Familie oder aus der

Geschichte genommen wurden.)

1.3.

Schulische Erziehung – historisch gesehen –

Zunächst

erfolgte Erziehung und Unterricht durch die Eltern selbst als Haus Unterricht.

Im Laufe der Zeit unterstützte sie dabei ein „paedagogus“, ein intelligenter

und gebildeter Freigelassener oder Sklave. Die Schulbildung blieb also privaten

Initiativen interessierter Eltern überlassen. Staatlich bereitgestellte Schulen

- sowohl Gebäude als auch öffentliche Lehrer - waren unbekannt. Eine allgemeine

Schulpflicht war ebenfalls unbekannt. Die Bildung der Mädchen wurde selbst in

höheren sozialen Schichten vernachlässigt. Das Vorbild der Eltern und die

starke Bindung an die Vatersitten bestimmten den jungen Menschen von klein auf.

Das Schulwesen trug auch dazu bei, die doppelte (griechische und lateinische)

Kultur zu festigen.

Erst in der

Kaiserzeit wurden auch öffentliche Schulen eingeführt. Es kam zur Gründung von

Ausbildungszentren mit Universitätscharakter. Vespasian richtete in Rom zwei

staatlich besoldete Lehrstühle für griechische und römische Rhetorik ein. Besondere

Förderung erfuhren die Schuleinrichtungen durch Trajan und Hadrian. Die Kaiser

bestellten für diese Schulen staatlich besoldete Lehrer.

1.4.

Ludus (Elementarschule)

Der

Unterricht im Ludus war für die 7 bis 12jährigen Kinder. Der Lehrer unterwies

die Kinder im Lesen, Schreiben und den Grundkenntnissen des Rechnens. Wenn der

Schüler das ganze Alphabet beherrschte, lernte er Silben, Wörter, zusammenhängende

Texte und Geschichten, meist mit moralischem Inhalt. Römische Schüler mussten

zur Förderung des Gedächtnisses oft Texte auswendig lernen. Mathematik lernte

man durch einen Mathematiklehrer (calculator). Der Unterricht begann meist

schon vor Sonnenaufgang und dauerte, unterbrochen durch eine kurze Mittagspause,

bis spät in den Nachmittag hinein. Darum vertraute man das Kind, wegen der

Gefahren der Straße und für den

Schulweg einem Paedagogus an. Mit der Elementarschule schloss die Ausbildung

der Kinder aus wenig bemittelten Schichten.

1.5.

Grammaticus (Literaturschule)

Begüterte

Familien schickten ihre Söhne nach der Grundschule zu einem Grammatiklehrer.

Die Schule des Grammaticus beschäftigte sich mit höherer Lektüre wie Ennius,

Terenz, Livius, Cicero, Vergil, Andronicus etc. Mit der Lektüre waren

Erklärungen zum Text verbunden, die von der Grammatik bis zum Stil ging. Es

wurden aber auch andere Wissensgebiete behandelt wie Poetik,

Literaturgeschichte, Mythologie, Philosophie, Geschichte, Geographie, Physik

und Astronomie. In der Regel war die Schulbildung des jungen Römers mit der

Eintragung in die Bürgerlisten (mit etwa 17 Jahren) abgeschlossen. Vermögende

Familien wandten allerdings beträchtliche Mittel auf, um ihren Söhnen eine

Ausbildung an einer Rhetorikschule zu ermöglichen.

1.6.

Rhetorikschule (Redeschule)

Der

Rhetorikunterricht wurde an namhaften Bildungsstätten wie Rom, Athen, Rhodos,

Pergamon oder Alexandria vermittelt. Die Gebäude wurden von pompejanischen

Architekten gestaltet und sahen von außen wie ein Ladenaus. Überschritt der

Schüler jedoch die Schwelle, stand er in einem weitläufigem Raum, dessen

vorderer Teil einen Garten darstellte, der von dem hohem Schiebefenster über

der Tür erhellt wurde. Pflanzen wuchsen in Töpfen, die auf dem Boden

aufgestellt waren, oder täuschend ähnliche Abbildungen stellten Früchte,

Pflanzen und Blüten dar. Im hinteren Teil befand sich eine Pergola, die auf

ihren Bänken Platz für fünfzehn Schüler und ihren Lehrer bot. Gelehrt wurde von

einem Rhetor, dem Lehrer für Beredsamkeit. Schwerpunkt der Ausbildung war

Rhetorik und Philosophie. Die Ausbildung in dieser Schule war Voraussetzung für

einen Politiker oder Juristen.

2. Sport im antiken Pompeji

Für den Menschen der Antike

gehörte zu einer umfassenden Erziehung auch die harmonische Entwicklung des Körpers.

Sportliche Betätigung spielt eine wichtige Rolle in allen Schulprogrammen. Auf

der Palästra wurde der tägliche Sportunterricht ausgeübt. Der junge Bürger hat

den Ehrgeiz, seine Kraft und Geschicklichkeit zu bewahren, und alle Pompejaner

treiben in den Thermen Körperhygiene. Aber nicht nur diesem Zweck dienen die

Bädereinrichtungen, die für die römische Zivilisation so charakteristisch sind:

Sie befriedigen auch das Bedürfnis nach otium, nach Muße, die sich zusammensetzt

aus Sport, gelehrten Gesprächen und Ruhe.

Für den Menschen der Antike

gehörte zu einer umfassenden Erziehung auch die harmonische Entwicklung des Körpers.

Sportliche Betätigung spielt eine wichtige Rolle in allen Schulprogrammen. Auf

der Palästra wurde der tägliche Sportunterricht ausgeübt. Der junge Bürger hat

den Ehrgeiz, seine Kraft und Geschicklichkeit zu bewahren, und alle Pompejaner

treiben in den Thermen Körperhygiene. Aber nicht nur diesem Zweck dienen die

Bädereinrichtungen, die für die römische Zivilisation so charakteristisch sind:

Sie befriedigen auch das Bedürfnis nach otium, nach Muße, die sich zusammensetzt

aus Sport, gelehrten Gesprächen und Ruhe.

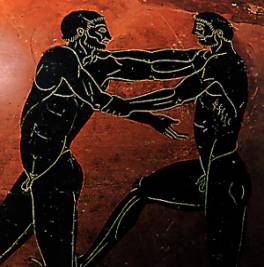

Zunächst ist

festzuhalten, dass die sportlichen Übungen von Menschen ausgeführt werden, die

nur ihre körperliche Gewandtheit entwickeln wollen. Die häufigsten und am

meisten geschätzten Übungen waren der Diskuswurf, der Sprung mit Gewichten und

das sehr populäre Ringen. Sport war populär. Doch gewisse Übungen haben einen

speziellen militärischen Charakter. Die Graffiti der Palästra erwähnen Schwadronen

und Zenturien – die Bezeichnung Schwadron galt für die Reiterei, Zenturie für

die Fußsoldaten.

Am Marsfeld übten die jungen Römer Laufen, Springen, Ring-

und Faustkampf, Speerwerfen, Fechten und Reiten. Zum Ausgleich wurde das

allgemein beliebte Ballspiel betreiben. Bei den öffentlichen Wettkämpfen (z.B.

Laufwettbewerbe, Ring- und Faustkämpfe) beteiligten sich die Römer meistens

aber lediglich als Zuschauer und ließen Sklaven und Athleten von außerhalb

gegeneinander kämpfen. Erstmalig ließ Fulvius Nobilior im Jahre 186 v. Chr. Griechische

Athleten in Rom auftreten. Sulla verlegte schließlich die Olympischen Spiele um

80 v. Chr. von Athen nach Rom. Nero nahm sogar in Olympia aktiv als Wagenlenker

an den Kämpfen teil. So erlebten auch die alten Spiele (Laufen, Springen,...)

in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit eine neue Blüte. Das öffentliche Interesse

der Römer blieb jedoch mehr auf das Zuschauen beschränkt. Dagegen fasste die

griechische Ausgleichs- und Heilgymnastik bei den jungen Römern besser Fuß.

Am Marsfeld übten die jungen Römer Laufen, Springen, Ring-

und Faustkampf, Speerwerfen, Fechten und Reiten. Zum Ausgleich wurde das

allgemein beliebte Ballspiel betreiben. Bei den öffentlichen Wettkämpfen (z.B.

Laufwettbewerbe, Ring- und Faustkämpfe) beteiligten sich die Römer meistens

aber lediglich als Zuschauer und ließen Sklaven und Athleten von außerhalb

gegeneinander kämpfen. Erstmalig ließ Fulvius Nobilior im Jahre 186 v. Chr. Griechische

Athleten in Rom auftreten. Sulla verlegte schließlich die Olympischen Spiele um

80 v. Chr. von Athen nach Rom. Nero nahm sogar in Olympia aktiv als Wagenlenker

an den Kämpfen teil. So erlebten auch die alten Spiele (Laufen, Springen,...)

in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit eine neue Blüte. Das öffentliche Interesse

der Römer blieb jedoch mehr auf das Zuschauen beschränkt. Dagegen fasste die

griechische Ausgleichs- und Heilgymnastik bei den jungen Römern besser Fuß.

3. Spiele im antiken Pompeji (Rom)

Die öffentlichen Spiele, die man dem römischen

Volke bot, wurden allgemein mit „ludi“ bezeichnet. Es gab grundsätzlich zwei

Arten von ludi: die Zirkusspiele (ludi circenses) zu denen man

vorwiegend die Gladiatorenkämpfe (ludi gladiatorii oder munera)

und die Wagenrennen zählte und die Theatervorstellungen (ludi scaenici).

Die bedeutendsten fanden aber alljährlich zu festgesetzten Daten statt (ludi

stati).

Die ludi

circenses, zu denen man vorwiegend die überaus beliebten Wagenrennen und die

unterschiedlichsten Gladiatorenkämpfe zählte, fanden in Rom zumeist im Circus

Maximus oder im Circus Flaminius statt. Später auch im Amphitheater der Flavier

(Kolosseum). Seit der Errichtung des Kolosseums begann man in Rom allerdings

eine Trennung der ludi circenses. Von nun an wurden die Gladiatorenkämpfe, die

munera, vorwiegend in den eigens für sie gebauten Amphitheatern veranstaltet.

Die Wagenrennen blieben im ursprünglichen Circus.

Die ludi

(Spiele) waren den Römern kostenlos zugänglich. So kam es, dass die Tribünen

mehr als einmal unter dem ungeheuren Ansturm der Bevölkerung zusammengebrochen

waren. Man nahm stets Speisen und Getränke mit und versuchte, möglichst früh

einen günstigen Sitzplatz zu erhaschen. Die unteren Sitzreihen waren stets dem

Kaiser, der eine eigene Loge hatte, und seinem Hofstaat vorbehalten. Im ersten

Rang saßen die römischen Adeligen und Ritter, im Zweiten die wohlhabenden

Bürger, Beamten und Offiziere. Im obersten Stockwerk befanden sich die Stehplätze

für das einfache Volk. Die Zuschauer fanden durch ein ausgeklügeltes System von

Ein- und Aufgängen innerhalb kürzester Zeit zu den nummerierten Plätzen. Das Warten

auf die Spiele wurde meistens mit Geschrei, Späßen und Unfug überbrückt.

Die ludi

circenses, die aus einem religiösen Ursprung entsprangen, folgten einem genau

festgelegten Zeremoniell, das wiederholt werden musste, wenn es nicht eingehalten

wurde. Sie bestanden aus zwei Teilen, der pompa und dem Rennen. Die pompa war

eine Prozession, die vom Kapitol zum Zirkus verlief, und sich erst vor der Loge

des Kaisers auflöste. An der pompa waren der Veranstalter (Magistrat),

Priester, Wettkämpfer, Musikanten, Tänzer und die Jugend beteiligt. Im Zirkus,

in dem sich inzwischen die Menge versammelt hatte, schloss man Wetten ab und

machte neue Bekanntschaften. Unter der Tribüne hatten sich die Quadrigen in einer

durch das Los bestimmten Reihenfolge aufgestellt und warteten auf das

Startzeichen. Dieses bestand darin, dass der Magistrat ein weißes Tuch in die

Arena fallen ließ.

3.1.

Verschiedene Arten der Spiele

3.1.1.

Die Gladiatorenspiele

Die Gladiatoren, die manchmal

auch wegen ihrer umfangreichen Ausbildung als Soldaten verwendet wurden, waren

je nach ihren Fähigkeiten unterschiedlich ausgebildet, wodurch jedem Treffen

ein gewisser Grad an Unsicherheit verliehen wurde. Das wiederum machte die Wetten

interessanter. Nicht jedoch die Wetten, sondern allein die Freude am Kampf zog

das Publikum ins Amphitheater. Die Gladiatoren setzten sich aus gekauften

Sklaven, Kriegsgefangenen, zum Tode Verurteilten und Freien zusammen, die sich

für eine bestimmte Zeit verkauften. Manchmal wurden sogar Senatoren und Frauen

zur Teilnahme an den Gladiatorenkämpfen gezwungen. In gefährlichen Augenblicken

suchte manchmal sogar der Kaiser die Hilfe dieser Gladiatoren, die einerseits

gesellschaftlich geächtet, andererseits jedoch vom Ruhm ihrer Siege in der Arena

umgeben waren. Nicht selten waren die Gladiatoren ebenso beliebt wie gefürchtet.

Am Tag vor dem Kampf wurde für die Gladiatoren unter den Blicken der Neugierigen

ein öffentlicher Festschmaus veranstaltet. Am folgenden Tag zogen sie dann zunächst

unbewaffnet ins Amphitheater ein, um dem Kaiser ihre Ehrerbietung zu erweisen:

,,Ave imperator, morituri te salutant." Dann begannen sie nach der Prüfung

und Verteilung der Waffen den Kampf. Die Kämpfer waren je nach Kampfart verschieden

bewaffnet.

Die Gladiatoren, die manchmal

auch wegen ihrer umfangreichen Ausbildung als Soldaten verwendet wurden, waren

je nach ihren Fähigkeiten unterschiedlich ausgebildet, wodurch jedem Treffen

ein gewisser Grad an Unsicherheit verliehen wurde. Das wiederum machte die Wetten

interessanter. Nicht jedoch die Wetten, sondern allein die Freude am Kampf zog

das Publikum ins Amphitheater. Die Gladiatoren setzten sich aus gekauften

Sklaven, Kriegsgefangenen, zum Tode Verurteilten und Freien zusammen, die sich

für eine bestimmte Zeit verkauften. Manchmal wurden sogar Senatoren und Frauen

zur Teilnahme an den Gladiatorenkämpfen gezwungen. In gefährlichen Augenblicken

suchte manchmal sogar der Kaiser die Hilfe dieser Gladiatoren, die einerseits

gesellschaftlich geächtet, andererseits jedoch vom Ruhm ihrer Siege in der Arena

umgeben waren. Nicht selten waren die Gladiatoren ebenso beliebt wie gefürchtet.

Am Tag vor dem Kampf wurde für die Gladiatoren unter den Blicken der Neugierigen

ein öffentlicher Festschmaus veranstaltet. Am folgenden Tag zogen sie dann zunächst

unbewaffnet ins Amphitheater ein, um dem Kaiser ihre Ehrerbietung zu erweisen:

,,Ave imperator, morituri te salutant." Dann begannen sie nach der Prüfung

und Verteilung der Waffen den Kampf. Die Kämpfer waren je nach Kampfart verschieden

bewaffnet.

3.1.2.

Tierhetzen (venationes)

Seit dem 2. Jahrhundert v. Chr.

wurden auch Tierhetzen veranstaltet - zuerst ausschließlich im Circus Maximus,

später vorwiegend in den Amphitheatern. Sie boten den Zuschauern Abwechslung

von den eigentlichen Gladiatorenspielen und etablierten sich bald als fester

Programmteil eines jeden Kampfprogramms. Manchmal waren die Tierhetzen

allerdings ein einziges Gemetzel, da schwerbewaffnete Gladiatoren und Bogenschützen

auf die nun hilflosen Tiere losgelassen wurden. So kam es, dass manchmal bis zu

dreitausend Tiere bei einer einzigen venatio getötet wurden. Um den immensen Bedarf

an Tieren zu decken, jagte man in den heimischen Wäldern, in Kleinasien,

Afghanistan und weiten Gebieten Afrikas nach Löwen, Leoparden, Bären, Rehen,

Hirschen, Straussen,...

Seit dem 2. Jahrhundert v. Chr.

wurden auch Tierhetzen veranstaltet - zuerst ausschließlich im Circus Maximus,

später vorwiegend in den Amphitheatern. Sie boten den Zuschauern Abwechslung

von den eigentlichen Gladiatorenspielen und etablierten sich bald als fester

Programmteil eines jeden Kampfprogramms. Manchmal waren die Tierhetzen

allerdings ein einziges Gemetzel, da schwerbewaffnete Gladiatoren und Bogenschützen

auf die nun hilflosen Tiere losgelassen wurden. So kam es, dass manchmal bis zu

dreitausend Tiere bei einer einzigen venatio getötet wurden. Um den immensen Bedarf

an Tieren zu decken, jagte man in den heimischen Wäldern, in Kleinasien,

Afghanistan und weiten Gebieten Afrikas nach Löwen, Leoparden, Bären, Rehen,

Hirschen, Straussen,...

Es gab

verschiedene Arten von Tierkämpfen:

§

Hinrichtungen von „ad bestias" Verurteilten durch Löwen, Leoparden,

Bären,... Die Opfer wurden zu diesem Zweck oft an Pfähle gebunden oder mit Peitschen

den Tieren entgegengeprügelt. Manchmal warf man die Verurteilten in Käfige oder

band sie z. B. auf den Rücken eines Stieres fest.

§

Der Kampf Tier gegen Tier. Die Veranstalter ließen dabei die Tiere

gegeneinander kämpfen, die nach damaliger Meinung natürliche Feinde waren: Elefant

- Nashorn, Stier - Bär, Löwe - Leopard,... wobei die Tiere gewöhnlich

aneinander angekettet wurden, um den Kampf spannender zu gestalten und sie an

der Flucht zu hindern.

§

Der Kampf Tier gegen Venator(Jäger). Hier variierte das Angebot stark

von riesigen Hetzjagden auf Rehe, Hirsche und anderem Wild mit Pfeilen und Speeren

bis hin zu Einzelkämpfen zwischen Raubtier und bewaffnetem Venator.

3.1.3.

Naumachien

Die Naumachie oder 'naumachia' war die ausgefallenste und

kostenspieligste Form des Gladiatorenkampfes. Als Naumachien bezeichnete man

die wirklichkeitsgetreuen Nachstellungen von großen Seeschlachten. Zu diesem

Zweck wurden eigens ein künstlicher See ausgehoben, tausende Gladiatoren angeheuert

und eine Unmenge von Schiffen herbeigebracht. Erfinder der großen Naumachie war

Julius Caesar; er ließ 46 v. Chr. auf dem Marsfeld einen riesigen See ausheben

und machte eine Seeschlacht zwischen den Phöniziern und Ägyptern nach.

Die Naumachie oder 'naumachia' war die ausgefallenste und

kostenspieligste Form des Gladiatorenkampfes. Als Naumachien bezeichnete man

die wirklichkeitsgetreuen Nachstellungen von großen Seeschlachten. Zu diesem

Zweck wurden eigens ein künstlicher See ausgehoben, tausende Gladiatoren angeheuert

und eine Unmenge von Schiffen herbeigebracht. Erfinder der großen Naumachie war

Julius Caesar; er ließ 46 v. Chr. auf dem Marsfeld einen riesigen See ausheben

und machte eine Seeschlacht zwischen den Phöniziern und Ägyptern nach.

Nach Caesars

Tod versumpfte der See. Augustus ließ 2 v. Chr. erneut einen Teich in den

Ausmaßen von etwa 560m x 540m auf dem Marsfeld ausheben und über 6000 Gladiatoren

gegeneinander kämpfen. Anlass war hier die Einweihung des zu Ehren Caesars errichteten

Marstempels. Weitere große Naumachien fanden unter Claudius und Trajan statt.

3.1.4.

Die Wagenrennen

In der republikanischen Zeit

galt es für römische Bürger als Ehre, an den Festtagen der (capitolinischen)

Gottheiten den Rennwagen zu besteigen. Damals hatte man auch die Wagenrennen

auf die Zeit einer Stunde beschränkt. Zum Ende der republikanischen Zeit

verweltlichten die Spiele immer mehr. Der Bürger überließ das Geschäft des

Wagenlenkens Sklaven und Freigelassenen. Die Zeit, die den Rennen eingeräumt

wurde, wuchs. Zehn bis zwölf Rennen über einen Zeitraum von sechs bis acht

Stunden waren in der Kaiserzeit normal. Caligula bspw. ließ an einem Tag vierundzwanzigmal

rennen - und die Zahl stieg, was sogar dazu führte, dass die Anzahl der Runden

von sieben auf fünf herabgesetzt wurde, um die Wagenrennen noch vor Ende des

Tages abschließen zu können. Vor allem für die Vorführung der Wagenrennen

wurden eigene Gebäude errichtet. Als die Bekanntesten werden erwähnt der Circus

Flaminius auf dem Marsfeld, der Circus Gai auf dem vatikanischen Hügel, das Stadion

des Domitian, dessen Raum jetzt die Piazza Navona einnimmt, und schließlich der

älteste, größte und berühmteste von allen, der Circus Maximus.

In der republikanischen Zeit

galt es für römische Bürger als Ehre, an den Festtagen der (capitolinischen)

Gottheiten den Rennwagen zu besteigen. Damals hatte man auch die Wagenrennen

auf die Zeit einer Stunde beschränkt. Zum Ende der republikanischen Zeit

verweltlichten die Spiele immer mehr. Der Bürger überließ das Geschäft des

Wagenlenkens Sklaven und Freigelassenen. Die Zeit, die den Rennen eingeräumt

wurde, wuchs. Zehn bis zwölf Rennen über einen Zeitraum von sechs bis acht

Stunden waren in der Kaiserzeit normal. Caligula bspw. ließ an einem Tag vierundzwanzigmal

rennen - und die Zahl stieg, was sogar dazu führte, dass die Anzahl der Runden

von sieben auf fünf herabgesetzt wurde, um die Wagenrennen noch vor Ende des

Tages abschließen zu können. Vor allem für die Vorführung der Wagenrennen

wurden eigene Gebäude errichtet. Als die Bekanntesten werden erwähnt der Circus

Flaminius auf dem Marsfeld, der Circus Gai auf dem vatikanischen Hügel, das Stadion

des Domitian, dessen Raum jetzt die Piazza Navona einnimmt, und schließlich der

älteste, größte und berühmteste von allen, der Circus Maximus.

3.2. Das Theaterspiel

Die Römer übernahmen erst im letzten

vorchristlichen Jahrhundert den griechischen Theaterbau. Vorher wurden für

Komödien und Tragödien nur provisorische Bühnengerüste und Zuschauerbänke aus

Holz errichtet. Mit dem Bau des ersten steinernen Theaters in Rom durch

Pompeius im Jahre 55 v. Chr. findet Rom zu einer vom griechischen Theaterbau

abweichenden Konzeption, die sich in der Folgezeit im gesamten Mittelmeergebiet

einschließlich des griechischen Sprachbereiches durchsetzt. Das römische

Theater ist ein monumentaler Bau, dessen nach allen Seiten hin gleich hohe

Außenfront eine Einheit bildet. Diese Einheit zeigt sich auch im Innern durch

den architektonischen Zusammenschluss des Bühnengebäudes mit dem Zuschauerraum.

Neben den großen Theaterbauten gab es noch den kleineren, überdachten

Theatertypus. Dieser Theatertyp hieß Odeum und war als Saalbau für musikalische

Aufführungen und Rezitationen gedacht. Am bekanntesten ist das Odeum von

Pompeji, das 80 - 75 v. Chr. entstand und neben dem großen Theater liegt.

3.3.

Verschiedene

Theaterinszenierungen:

3.3.1.

Die

Fabula Atellana

Hierbei handelte es sich um eine

knappe, drastische Volksposse, in der es um Essen und Trinken, um derbe Lebensart

aus dem Landleben ging. Die leicht hingeworfene Handlung wurde „trica"

genannt - was wohl soviel wie unsere Intrige bedeutet. Prügeleien,

Trunkenheitsszenen und schaurig-komische Gespensterbegebnisse waren die häufigsten

Bestandteile der Handlung. Ein weiteres typisches Merkmal der fabula Atellana

war die kräftig-holzschnittartige Sprache voll der volkstümlichen und dialektnahen

Kraftausdrücke, in der sich die Darsteller unter lebhaften Gestikulationen bewegten.

3.3.2.

Der

Mimus

Der Mimus wurde ursprünglich von

Gaukler, Clowns und Artisten, die durch die Länder zogen, auf dem Markt oder

bei festlichen Gelegenheiten aufgeführt. Bald entwickelten sie sich zu einem

festen Bestandteil der offiziellen Staatsfestlichkeiten, die zu Ehren der Götter

abgehalten wurden. In den großen Pausen der Tragödien und Komödien spannte man

vor die Hinterbühne ein breites Segeltuch (siparium), so dass während der

Umbauten diverser Requisiten im Vordergrund ein Mimus-Spiel, meist mit Tanzeinlagen

und Flötenbegleitung aufgeführt werden konnte. Das siparium als neutraler

Hintergrund des Geschehens aber wurde fester Bestandteil des Mimus, da es die

Aufmerksamkeit allein auf den agierenden Schauspieler lenkt. Im Mimus ging es

um die Kunstfertigkeit der Lebensnachahmung. Tierstimmen, Meeresrauschen, vor

allem aber die Eigenart der menschlichen Ausdrucksweise wurden nachgeahmt. Die

Hauptthemen des Mimus-Spiels waren nicht selten Ehebruch und Diebstahl, in deren

Handlung immer das Unerwartete geschehen musste (Arme werden reich, Millionäre

zu Bettlern,...).

Der Mimus wurde ursprünglich von

Gaukler, Clowns und Artisten, die durch die Länder zogen, auf dem Markt oder

bei festlichen Gelegenheiten aufgeführt. Bald entwickelten sie sich zu einem

festen Bestandteil der offiziellen Staatsfestlichkeiten, die zu Ehren der Götter

abgehalten wurden. In den großen Pausen der Tragödien und Komödien spannte man

vor die Hinterbühne ein breites Segeltuch (siparium), so dass während der

Umbauten diverser Requisiten im Vordergrund ein Mimus-Spiel, meist mit Tanzeinlagen

und Flötenbegleitung aufgeführt werden konnte. Das siparium als neutraler

Hintergrund des Geschehens aber wurde fester Bestandteil des Mimus, da es die

Aufmerksamkeit allein auf den agierenden Schauspieler lenkt. Im Mimus ging es

um die Kunstfertigkeit der Lebensnachahmung. Tierstimmen, Meeresrauschen, vor

allem aber die Eigenart der menschlichen Ausdrucksweise wurden nachgeahmt. Die

Hauptthemen des Mimus-Spiels waren nicht selten Ehebruch und Diebstahl, in deren

Handlung immer das Unerwartete geschehen musste (Arme werden reich, Millionäre

zu Bettlern,...).

3.3.3.

Der

Pantomimus

Im Gegensatz zum Mimus, in dem die Sprache dem

Gebärdenspiel beigefügt war, wird im Pantomimus ausschließlich das

Gebärdenspiel verwendet in Verbindung mit symbolischem Tanz. Die ganze Kunst

des Pantomimus liegt vor allem beim ausdrucksstarken Spiel der Arme und Hände,

besonders aber der Finger. Von ballett-ähnlichen Gattungen unterscheidet sich

der Pantomimus dadurch, daß in ihm ein einziger Darsteller alle Rollen des

Stückes spielt, wozu er entsprechend Kostüm und Maske wechselte.

3.3.4. Die römische

Tragödie

Die Entwicklung der römischen Tragödie ist

untrennbar mit den beiden Namen Livius Andronicus und Gnaeus Naevius verbunden.

Andronicus war griechischer Sklave, dessen große Sprachbegabung man schnell

erkannte. Er übertrug als erster Homers Odyssee ins Lateinische und als erster

wagte er es auch, bei den ludi Romani 240 v. Chr. griechische Dramen in

lateinischer Sprache auf die Bühne zu bringen. Da Rom erst 55 v. Chr. ein

großes steinernes Theater erhielt, musste sich Andronicus mit einem Brettergerüst

behelfen. Der andere römische Dramatiker, Gnaeus Naevius, versuchte, Drama und

Theater in den Dienst der Kritik des Volkes an der römischen Staatslenkung zu

stellen. Der Versuch scheiterte. Das Theater war zu sehr in der Hand der

Machthaber, diese bestimmten, was aufgeführt werden durfte und was nicht. Wenige

Jahre später wurde Naevius zum Begründer der „fabula praetexta" oder „praetextae".

Die Praetextae waren Römer- und Königsdramen, in denen oft die Typen der römischen

Würdenträger vorkamen und wichtige Rollen spielten.

3.3.5.

Die

römische Komödie

Die römische Komödie entwickelte

sich in einigen, strukturell verschieden gearteten Sonderausprägungen. Die früheste

unter ihnen ist die „Palliata", d. h. eine nach griechischen Vorbildern

entstandene und in Griechenland spielende Komödie. Ihr Entfaltungsraum

erstreckt sich über die zweite Hälfte des dritten und die erste Hälfte des

zweiten vorchristlichen Jahrhunderts. An ihrer Ausgestaltung ist neben

Andronicus und Naevius eine große Zahl anderer römischer Dramatiker beteiligt.

Die Palliata hält sich eng an das Vorbild der neueren griechischen Komödie.

Von ihr hat sie die Art des Handlungsaufbaues und der Charaktergestaltung.

Prolog und Epilog werden ebenfalls übernommen. Und wie in der neueren Komödie

finden sich in der Palliata neben gesprochenen Vers-Partien auch gesungene oder

musikalisch begleitete. Wie in der neueren griechischen Komödie, ging es auch

in der Palliata vorerst um die Liebe eines Jünglings zu einer Hetäre, um die Mittel,

derer er sich bedient, sie für sich zu gewinnen, um das Wiederfinden ihrer

verloren geglaubten Eltern und um ihre Rückgliederung ins bürgerliche Leben.

Die Sklavenrolle kommt auch in der römischen Palliata zentrale Bedeutung zu.

Ansonsten findet man als Hauptgestalten besorgte Väter, leichtsinnige Söhne,

brutale Kuppler und geld- und liebeshungrige Hetären. Meist handelte es sich um

Charakterkomödien oder um Intrigenkomödien.

Die römische Komödie entwickelte

sich in einigen, strukturell verschieden gearteten Sonderausprägungen. Die früheste

unter ihnen ist die „Palliata", d. h. eine nach griechischen Vorbildern

entstandene und in Griechenland spielende Komödie. Ihr Entfaltungsraum

erstreckt sich über die zweite Hälfte des dritten und die erste Hälfte des

zweiten vorchristlichen Jahrhunderts. An ihrer Ausgestaltung ist neben

Andronicus und Naevius eine große Zahl anderer römischer Dramatiker beteiligt.

Die Palliata hält sich eng an das Vorbild der neueren griechischen Komödie.

Von ihr hat sie die Art des Handlungsaufbaues und der Charaktergestaltung.

Prolog und Epilog werden ebenfalls übernommen. Und wie in der neueren Komödie

finden sich in der Palliata neben gesprochenen Vers-Partien auch gesungene oder

musikalisch begleitete. Wie in der neueren griechischen Komödie, ging es auch

in der Palliata vorerst um die Liebe eines Jünglings zu einer Hetäre, um die Mittel,

derer er sich bedient, sie für sich zu gewinnen, um das Wiederfinden ihrer

verloren geglaubten Eltern und um ihre Rückgliederung ins bürgerliche Leben.

Die Sklavenrolle kommt auch in der römischen Palliata zentrale Bedeutung zu.

Ansonsten findet man als Hauptgestalten besorgte Väter, leichtsinnige Söhne,

brutale Kuppler und geld- und liebeshungrige Hetären. Meist handelte es sich um

Charakterkomödien oder um Intrigenkomödien.

4. Quellenverzeichnis:

-

Internet:

§

http://depthome.brooklyn.cuny.edu/classics/gladiatr

§

www.lateinforum.de

-

Sonstiges:

§

Encarta Professional 2002

-

Literatur :

§

Robert Etienne – “Pompeji” Das Leben in einer antiken Stadt (Reclam

Verlag) S.350 – 410